tenka

-

こんにちは!最GO‐kids療育 田上台校です!

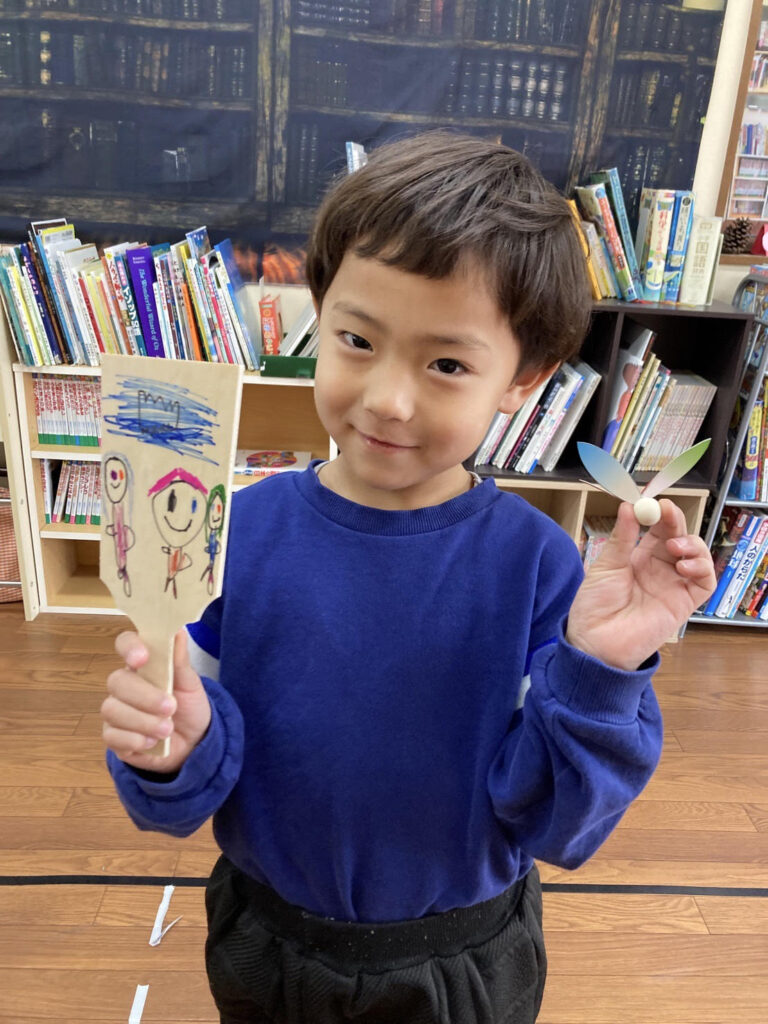

こんにちは!最GO‐kids療育 田上台校です! 田上台校では、季節の製作でオリジナルの『羽子板』を作りました! 完成した羽子板で羽根つきもして楽しみました! …

-

こんにちは!最GO-kids療育 明和校です!

1月も中旬になり、寒さも厳しくなってきました。 寒いと外に出たくない…でも運動はしたい!というお子様は多いと思います! 今回は家族でできる楽しみながら体幹を鍛え…

-

こんにちは!最GO‐kids療育 田上台校です!

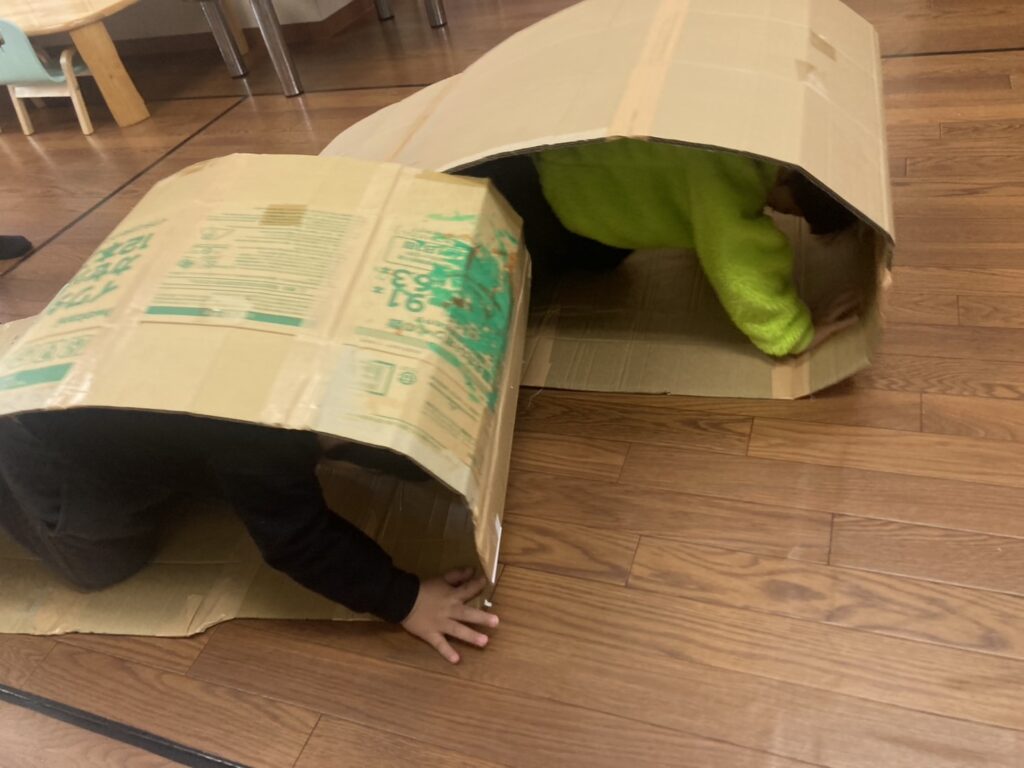

こんにちは!最GO‐kids療育 田上台校です! 田上台校では、活動前の体幹トレーニングのルーティンとして、段ボールで作った『キャタピラー競争』をしています!子…

-

新年あけましておめでとうございます!

新年あけましておめでとうございます! 昨年はたくさんの子供たちにご利用いただき、心より感謝申し上げます。 2025年も、皆さまに喜んでいただけるような支援を行っ…

-

2024年、ありがとうございました

みなさま、こんにちは。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。 今年もあっという間に一年が過ぎました。この一年、ブログを通じて多くの方々とつながり、たく…

-

1-2:計画性が育たないとどうなる?将来に起こり得るリスクを解説!

計画性が育たないことは、日常生活だけでなく、子どもの将来にわたる幅広い影響を与える可能性があるため、早期の対応が重要です。 ハッシュタグ 計画性 #子どもの未来…

-

1-1:子どもが計画を立てられないのはなぜ?前頭葉の働きを解説!

ハッシュタグ 前頭葉 #計画性 #子どもの発達 #療育 #脳の発達 #注意力 #感情コントロール #発達支援 #自己肯定感 #家庭でできる #スケジュール管理 …

-

1-3:子どもの腸を整える簡単な方法!家庭と療育で今すぐできる対策とは?

ハッシュタグ 腸内環境 #腸活 #腸の改善 #子どもの健康 #療育 #家庭でできる #発酵食品 #生活リズム #発達支援 #ストレスケア #食物繊維 #保護者支…

-

1-2:腸が乱れると将来どうなる?子どもの未来を守るために知っておきたいこと

ハッシュタグ 腸内環境 #腸活 #子どもの健康 #将来の不安 #行動の問題 #免疫力低下 #子どもの悩み #不安を煽る #落ち着きがない #親の悩み #睡眠の質…

-

1-1:腸が乱れると子どもはどうなる?その理由をわかりやすく解説!

ハッシュタグ 腸内環境 #腸活 #子どもの健康 #落ち着きがない #集中力 #感情コントロール #育児の悩み #子どもの発達 #療育 #行動の理由 #腸脳相関 …