新学期、泣いて登園・登校…それって「分離不安障害」かもしれません。

新年度がスタートしましたね!

ランドセルや新しいカバンを背負って、少し緊張しながらも登園・登校する子どもたちの姿は微笑ましいものです。

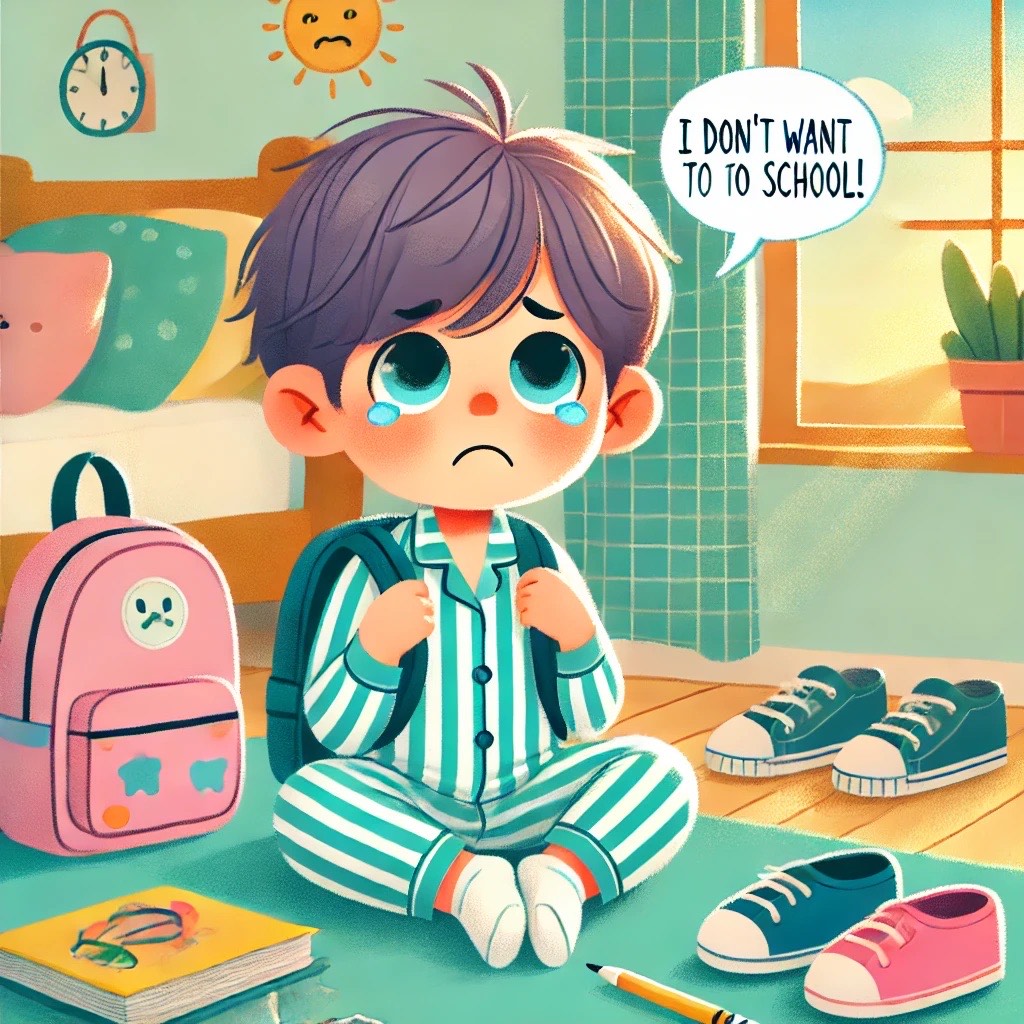

でも一方で、「ママと離れたくない!」「行きたくない!」と大泣きしたり、不安で体調を崩したりするお子さんも少なくありません。

こうした「親から離れることへの強い不安」が長く続く場合、

それは「分離不安障害(Separation Anxiety Disorder)」かもしれません。

分離不安障害ってなに?

分離不安障害とは、親などの愛着対象と離れることに対して、強い不安や恐怖を感じる心の状態のことです。

成長過程である程度の「ママがいい〜!」はよくあることですが、次のような様子が4週間以上続くと、注意が必要です。

分離不安障害の主なサイン

• 毎朝、登園・登校前に泣く・ぐずる・腹痛や頭痛を訴える

• 「ママがいなくなったらどうしよう」と過剰に不安がる

• 幼稚園・学校でパニックになるほど泣き続ける

• 一人で寝られない、トイレに一人で行けないなど極端な依存

• お迎えが遅れると極度に不安になってパニックになる

• 「学校で事件が起きるんじゃないか」「ママが事故に遭うかも」など、現実離れした心配を口にする

どうして起こるの?

分離不安障害は、性格や環境、過去の体験などが複雑に関係しています。

• 敏感で不安を感じやすい性格

• 引っ越しや進学、親の入院・離婚など大きな環境の変化

• きょうだいがいない、一人遊びが苦手など社会的経験が少ない

• 過去にママと長期間離れた経験がトラウマになっていることも

保護者ができるサポート方法

1. 不安を「否定しない」

→「そんなことないでしょ!」と言いたくなる気持ちをぐっとこらえ、「不安なんだね」「ママもちゃんと帰ってくるよ」と気持ちを受け止める声かけを。

2. 毎日のルーティンを決める

→「お着替え→朝ごはん→お気に入りのハンカチをポケットに→玄関でハグ→バイバイの歌」など、同じ流れで安心感を持たせましょう。

3. バイバイは笑顔で短く

→何度も振り返ったり、泣く姿を見て長居してしまうと逆効果。後ろ髪を引かれても、笑顔でスパッと「行ってらっしゃい!」がコツです。

4. 少しずつ「離れる練習」を

→いきなり長時間預けるのではなく、短時間から徐々に慣らすのも有効です。

いつ専門家に相談するべき?

「環境に慣れれば自然に落ち着く」と思われがちですが、不登校や親子関係の悪化に繋がるケースもあります。

• 毎朝パニックが続く

• 一人になれない状況が長期化している

• 家族全体の生活に支障が出ている

このような場合は、小児科、児童精神科、療育機関、スクールカウンセラーなどに相談してみましょう。

最後に

分離不安は、「自立したいけど、まだ不安」という子どもの心の成長の一部でもあります。親子で一歩ずつ成長していく過程として、焦らず、寄り添いながらサポートしていくことが何よりも大切です。

新学期の不安定な時期、ちょっと気になる様子があれば、「うちの子、もしかして?」と視点を変えてみると、新たな気づきがあるかもしれません。